二战时期的哈萨克斯坦工业:支撑前线的后方力量

(哈萨克国际通讯社讯)二战爆发后,哈萨克斯坦经济迅速开始向战时体制转轨,国家经济全面进入军事模式。原本用于和平时期的资金被压缩至最低限度,大批企业转为生产国防产品。

随着战事推进,大量工业企业从俄罗斯腹地疏散至哈萨克斯坦。共有220家工厂、联合企业及单位从前线及临近地区迁入。例如:

-

莫斯科航空制造厂

-

乌留平斯克肉罐头厂

-

捷尔任斯基电工技术厂

-

莫斯科X光机厂

-

第3亚历山大无线电厂

-

奥尔忠尼启泽机械厂

-

第一号针织服装厂

-

捷尔任斯基针织服装厂

-

莫斯科航空学院教学生产车间

-

叶夫帕托里亚修配机械厂

-

伏罗希洛夫格勒机械制造厂

-

“布尔什维克”电子厂(莫斯科郊外)

-

顿巴斯317厂、列宁格勒231厂等近40家企业。

来自乌克兰的也不在少数,包括哈尔科夫电工厂、波多利斯克机械厂、扎波罗热铁合金厂、第聂伯罗彼得罗夫斯克车辆制造厂等,共有70家工业单位连同设备一并迁入。

这些企业被重新安置在阿拉木图、卡拉干达、奇姆肯特、彼得罗巴甫尔、赛梅、阿克托别、乌拉尔等城市。

值得一提的是,战时迁至阿克托别州的铁合金厂如今仍在运营。作为全球市场的重要参与者,该厂10年前建成第4熔炼车间,年产量达到70万吨,较此前翻了一番。同期迁入的阿克托别X光机厂也已持续运营近80年,除服务本国市场外,还将产品出口至多个国家。

多数疏散企业直接服务于前线需要。例如:

-

哈尔科夫实验光学车间(迁至阿拉木图)生产望远镜

-

242厂(哈尔科夫-阿拉木图)维修军机

-

铸造设备厂(乌斯曼市-乌拉尔斯克)制造地雷

-

电工厂(莫斯科郊外-克孜勒奥尔达州)生产电报机

-

222机床厂(叶戈里耶夫斯克市-科斯塔奈州)制造武器弹药

尽管迁入企业面临巨大困难,缺乏人力与专业资源,但一大批技术人员也随之转移至哈萨克斯坦。仅顿巴斯地区就有近3200名矿工、约2000名建筑工人迁入,工程技术人员达700人左右。

哈萨克斯坦逐步成为苏联重要的军事工业基地。1942年,其为联盟提供了85%的铅、18%的煤炭、60%的钼及近百万吨高辛烷值汽油。战争期间,每十发子弹中就有九发使用了本地铅材。

战争初期,哈萨克斯坦仅有三家工厂和三个专用车间。战事爆发后,共有19家国防工厂随即迁入,并于1.5至3个月内实现投产。在蒸汽机车与拖拉机作为临时动力源的帮助下,到1945年初,国防企业总产量较1942年翻了一番,其中彼得罗巴甫尔第675厂与科克舍套第621厂增长超过三倍。

战时,哈萨克斯坦国防企业共计生产价值逾10亿卢布的军需品。包括:

-

迫击炮弹体(口径82mm、50mm、120mm)共5,214,254枚,可为1350个师提供战备库存。

-

小口径炮弹(20mm、37mm、45mm)1,989,715枚,足够装备200个师

-

中口径炮弹(76mm)1,852,790枚,可供420个师使用

-

大口径炮弹(203mm)20,653枚,满足20个重型团所需

-

火药弹药共1,159,838公斤,装备相当于80个师

-

鱼雷库存足以供应25个潜艇支队

此间建设的关键工业项目也为战时需求服务,例如乌斯卡曼铅锌联合企业、卡拉干达煤矿等均紧急投产。

战争期间,新建工厂、企业及矿井达460家,包括彼得罗夫斯基机械制造厂二期、阿特劳海港与炼油厂、铁克勒联合企业、别洛乌索夫选矿厂、阿克莫拉农业机械厂、阿拉木图车辆制造厂等。为保障物资运输,修建了坎达尕什-奥尔斯克、江布尔-舒拉克套、塔勒德库尔干-铁克勒等铁路支线,连接起原料产地与工业中心。

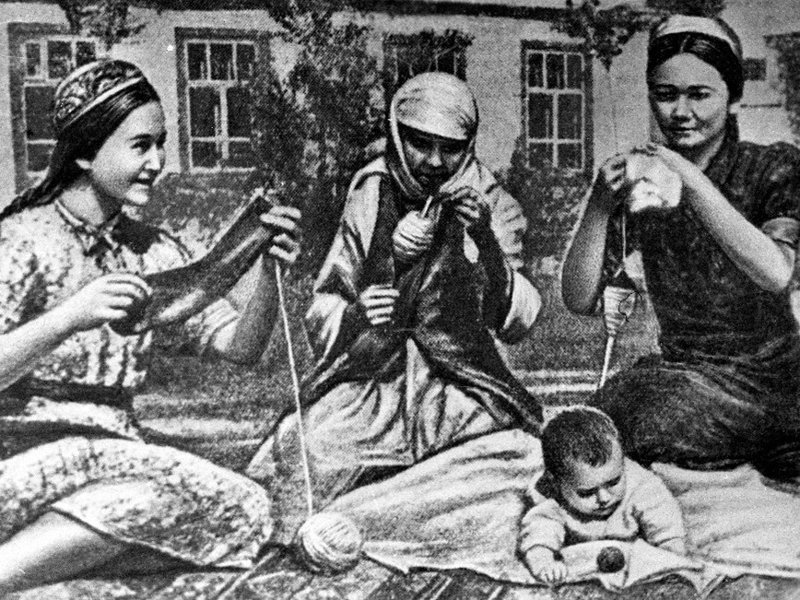

除武器外,哈萨克斯坦还为前线提供衣物与食品。轻工业与食品工业迅速调整结构,扩大产能。1941年,阿拉木图针织服装厂、皮革厂及五金厂投产,开始为军队提供保障。

至1943年初,哈萨克斯坦轻工业产量居苏联第二,仅次于俄罗斯。1945年与1940年相比,棉织物增长7.4倍,袜子11.3倍,纺织品4倍,羊毛2倍,皮鞋增长1.3倍。

在此基础上,共为约500个师的士兵提供夏装,70个师配发军大衣,67个师配冬鞋,59个师配冬装,25个师获短皮袄。以一个师1万人计算,产量可见一斑。

总体来看,战争期间哈萨克斯坦工业总产值增长达37%。这些成果凝结了无数劳动者的付出,也为哈萨克斯坦在苏联国防体系中赢得了“武器库”与“后方堡垒”的地位。

【编译:阿遥】