布赫图尔玛:改变东哈萨克斯坦能源与景观的大坝

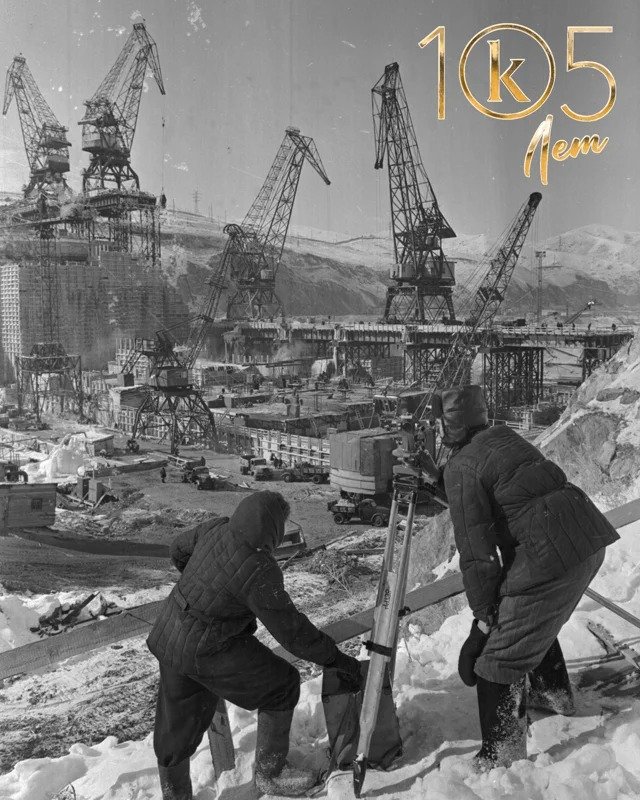

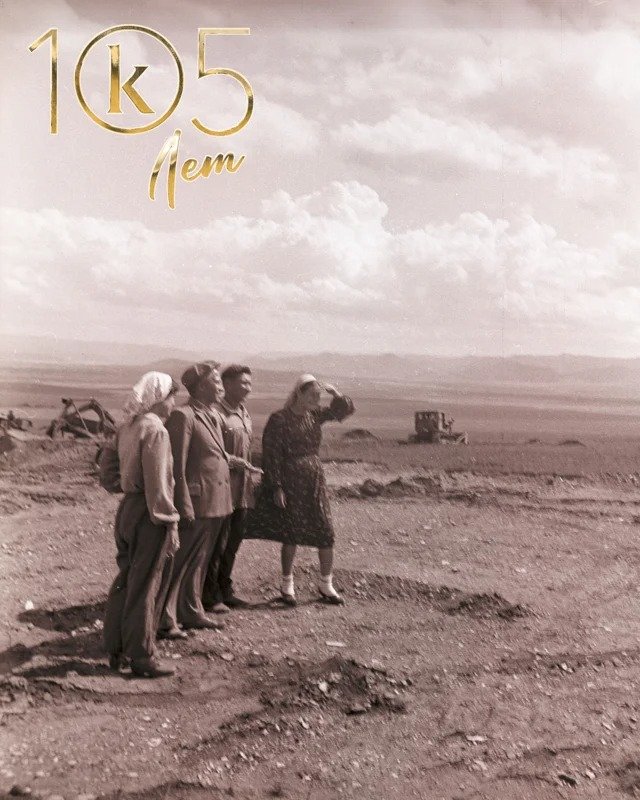

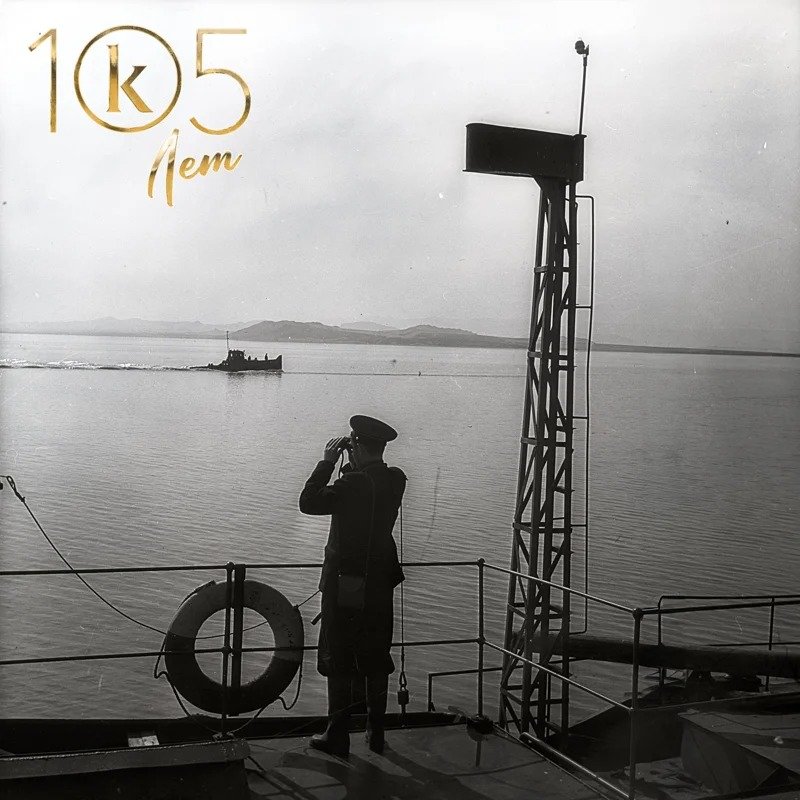

(哈萨克国际通讯社讯)值哈通社成立105周年之际,我们为读者呈现布赫图尔玛水电站及其同名水库建设期间的珍贵历史照片。哈通社记者深入探访了这一宏伟项目的历史。

布赫图尔玛水电站是哈萨克斯坦最强大的水电站,其同名水库跻身全球十大水库,具体而言,按容量排名第五。档案中发现的珍贵影像不仅展现了工程成就,还记录了改变数千人生活的历史转折点。

战后重启的宏伟计划

根据档案资料,早在1930年代就提出了在额尔齐斯河建设水电站的设想,作为俄罗斯电气化计划的延续。然而,卫国战争将项目推迟了数十年。直到1952年,苏联部长会议才决定启动这一重要工程。

当时,东哈萨克斯坦的采矿业蓬勃发展,对新电源的需求迫切。项目设计由“水电项目”研究所列宁格勒分院负责。

“设计者选址非常成功。施工无需在水下进行,而是在专门围挡的干燥坑内完成。第一阶段在右岸修建了泄水坝,第二阶段直接建设水电站本身。”参与项目的工程师回忆道。

最初设计为6台机组,后增至9台,总装机容量从435兆瓦提升至675兆瓦,而成本未显著增加。

从村庄到城市

布赫图尔玛水电站建设任务交由“额尔齐斯水电建设”企业,负责人为以工程创新闻名的传奇人物米哈伊尔·瓦西里耶维奇·伊纽申。他领导的团队此前以极短时间建成额尔齐斯河首座水电站——乌斯卡曼水电站,声名鹊起。由于新项目远离大型居民点,建设者需要住所。

1952年,现今的谢列布里扬斯克市所在地还是弗伦泽集体农庄。一年后,首批活动房屋建成,随后兴建了学校、俱乐部、医院和电力线路。十年后,谢列布里扬卡工人村镇获城市地位,更名为谢列布里扬斯克。

这些资料保存在谢列布里扬斯克市图书馆地方志展厅,当地人称之为米哈伊尔·瓦西里耶维奇·伊纽申博物馆之家。

“展厅位于米哈伊尔·瓦西里耶维奇居住的房屋内,保存着他的个人物品,如大理石笔筒和老式拨盘电话。这里还有专门展示布赫图尔玛水电站历史的展区,包括电站模型和建设者的历史照片。例如,1952年首批施工队照片和帐篷小镇的景象令人印象深刻。展厅中央再现了历史瞬间——米哈伊尔·瓦西里耶维奇在记者簇拥下,通过电话宣布布赫图尔玛水电站首台机组启动。”地方志展厅负责人加林娜·萨莫赫瓦尔介绍。

档案中的珍贵记录

1953年,布赫图尔玛水电站大坝开挖工作启动,施工每阶段均精确记录。1955年12月,“科兹洛夫卡”变电站和“乌斯卡曼水电站-谢列布里扬卡”输电线路建成。

1956年6月4日,船闸工人仅用六天抽干船闸下行航道基坑的积水。同年6月19日18:00,额尔齐斯河底安装了一块铜牌,铭文为:“布赫图尔玛水电站大坝于1956年6月19日奠基。”同日,泄水坝开始浇筑首批混凝土。

“1957年9月29日,第一阶段大坝后的泄水坝基坑被水充满,额尔齐斯河通过新河道从大坝顶部流过。10月10日15:30,司机瓦西里·波洛兹科夫将最后一立方米土壤倒入河中,额尔齐斯河被永久截流。这一天不仅载入布赫图尔玛水电站史册,也成为整个额尔齐斯水电的里程碑。”加林娜·萨莫赫瓦尔翻阅档案时说道。

1960年8月14日,建设者日当天,电站首台机组投入工业运行,标志着布赫图尔玛水电站的正式诞生。

领先时代的创新技术

博物馆藏有哈萨克科研院教授、工艺学博士阿赫梅多夫的文章,详细记录了布赫图尔玛水电站建设的一大创新——“硬质混凝土”技术。该技术由工程师米哈伊尔·伊纽申提出,使全球水电技术领先数十年。

“1959年3月,谢列布里扬斯克的全苏会议上,伊纽申提出硬质混凝土筑坝方法。这种低水泥含量的混凝土能防止高温产生的裂缝。混凝土硬化时温度可达30摄氏度,后降至环境温度,而谢列布里扬斯克环境温度为零下4度。”教授写道。

这一突破使水泥用量减少35%,混凝土硬化更快,温度分布更均匀。但铺设硬质混凝土需强大机械,当时并无此类设备。

然而,项目有P.A.卢季、M.M.索博列夫、T.阿斯潘季亚罗夫等优秀工程师。他们基于现有设备开发专用机械,使用装在DT-54拖拉机上的振动器平整压实混凝土。即使在零下45度的严寒,施工也未停止,采用移动帐篷保持温度。

1958年混凝土浇筑量为1.6万立方米,到1960年增至26万立方米。如今,这一技术被视为全球广泛应用的RCC(碾压混凝土)技术的雏形。尽管日本20年后才使用该技术,但其发源地已被确认为谢列布里扬斯克。

沉入水底的村庄

随着施工快速推进,水库蓄水工作启动。1960年4月19日蓄水开始,一个月后水量达10亿立方米。

超过50个集体农庄、1个大型国营农场和逾1万公顷森林被淹没,2.7万人需迁移。库尔希姆区卡布季卡里姆·努尔萨德科夫的家庭便是其中之一,他们当时居住在科萨加什集体农庄。

“科萨加什是个大村庄,我们从事畜牧业,养殖牛群,种植庄稼,有自己的码头和榨油厂。我父亲管理养牛场。村庄分上下科萨加什两部分。1957年得知村庄将被淹没,附近丁盖克和卡梅斯季村也面临同样命运。那年我刚从学校毕业,考入塞梅的兽医学院。全村被迁至距库尔希姆5公里的塔斯托干。”86岁的卡布季卡里姆老人回忆。

他表示,塔斯托干远小于科萨加什,学校不足需扩建。而科萨加什的学校宽敞,拥有铁皮屋顶,在当时是重大成就。

“现今奎干村的居民也迁往那里,仅仅是向山上更高处搬迁。国家未提供现成房屋,村民通过‘阿萨尔’方式,集体自建房屋。就这样,我们的村庄消失在布赫图尔玛水库之下。”老人总结道。

中亚最大水库

布赫图尔玛水库是中亚最大水库,总面积5490平方公里,最大深度达60米。

水库推动了区域旅游业发展,催生了度假基地、疗养院和休闲区。但其主要目标是为布赫图尔玛水电站提供持续运行支持。

1968年8月12日,水电站全面投运,彻底改变东哈萨克斯坦能源格局,为工业提供稳定电力,改善航运条件,促进渔业发展。

为支持船舶通行,电站建有四室船闸、上下航道、码头和隧道式泄水道,开启了500公里的深水航道。

自投运以来,电站累计发电超过1115亿千瓦时,全面自动化,配备现代涡轮设备。八台机组使用径向轴流涡轮,第七台采用当时独特的斜流涡轮,这是苏联首次应用该技术。

此外,配备双侧进水的螺旋室涡轮投入使用,成为水电技术的重要突破。

1997年,电站租给“卡兹锌”公司,此后启动大规模技术升级和翻新。

“谈及布赫图尔玛水电站,‘最’字常被提及。这是哈萨克斯坦最强大的水电站,建设之初就是特殊工程。苏联首次在此使用硬质混凝土技术,其坚固性令人惊叹。2002年,从60个点取样送往两家独立实验室,检测显示混凝土强度高于建设时标准。因此,布赫图尔玛大坝被公认为全球最坚固的大坝之一。”加林娜·萨莫赫瓦尔说。

【编译:木合塔尔·木拉提】